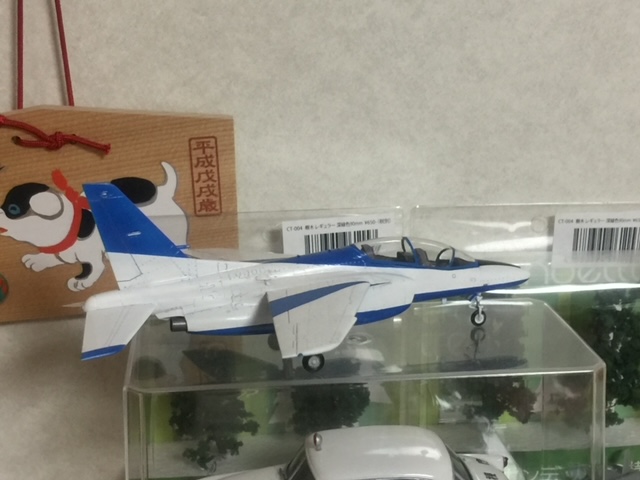

ハセガワ模型の1/72 川崎重工製「T-4」ブルーインパルス#1を作った工程です。

テクニックがいるんじゃない。

今さら、子供じゃないし。

などと、あきらめないでください。

コロナ期から今日まで、結構「はやっている」んですよ。

小さいころ作っていた記憶を呼び起こして復活モデラーが・・・。

大人が作るなら、それなりのディティールのものを作りたいですよね。

見栄えの良い作品を作る、簡単な作り方を紹介しますので、大丈夫ですよ。

ただ、エアーブラシもしくはエアースプレイ塗装していますので、あしからず。

プラモデルを作っていると同僚に話したら、

「お礼をするから、作ってよ。」とか「完成品ちょうだい。」

といわれて、かなりお嫁に行ってしまいました。

お礼だとか言って、食事をおごってもらったこともあります。

見た目が良いのがアクロバット機のブルーインパルスなので、

作っていきたいと思います。

ブルーインパルス作成開始!

プラモデルの基本ではありますが、購入したプラモデルの

チェックから始めましょう。

箱を開け、説明書、部品、デカール(シール類)等を確認しましょう。

各ランナー(ランナーとは、プラモデルの部品がくっ付いている枠のこと)

を確認したら、切り出して仮組をしてみよう。

部品を中性洗剤などで洗うのが本当は良いのですが、

今時の日本製のプラモデルは、表面に剥離剤が残っているものは

ほぼありませんので、省略して良いと思います。

部品をランナーから切り出すときには、ちゃんとプラモデル用のニッパを使い、

ゲート部分(ランナーと部品のつながっているところ)を少し残して切り、

二度切りするか、残って部分をカッターなどで切り最後にヤスリ掛けをして、

切り離した跡を消しておきましょう。

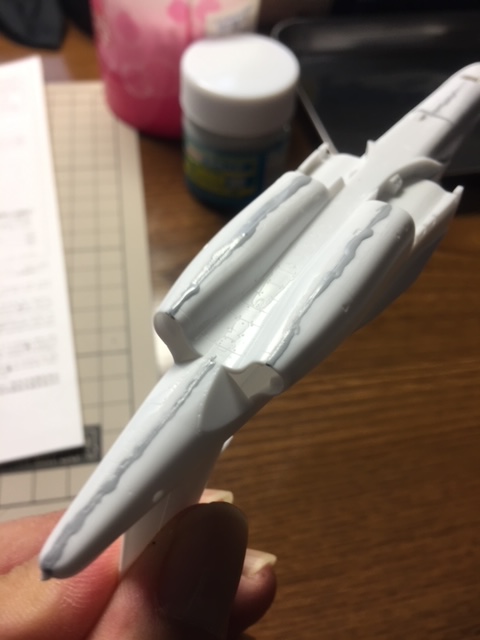

最初に、接着剤を使わずに、マスキングテープで仮組をします。

この時に、合いが良いか、悪いかをチェックしておきます。

飛行機プラモデルは、合わせ目消しが肝になります。

合わせ目が目立たないほど、仕上がりは完璧に近づきます。

合わせ目の消し方は、接着剤を使う方法など、色々ありますが、手っ取り早くパテを使います。

パテ等を使って綺麗に溝を消していきます。

パテが乾いたところで、やすりで丁寧に余分なパテを落としてゆきます。

パテで埋まってしまったモールドは、ケガキ針などで復活させてください。

その際、プラスチックのテープか、ハセガワから発売されている、

薄いアルミ板でできた、スケールみたいな方がありますので、

利用すると上手くできます。

無くても全然関係ないんですが、直線をケガキ針で書くのは難しいので、

プラスチックの名前テープなどを利用すると、上手くいきます。

飛行機プラモデルが、他のプラモデルと違う点は、

内装を塗ったりしながら組み上げていくところです。

このプラモデルで言うなら、コックピットを塗装してから、胴体を組み上げます。

胴体が組みあがったら、マスキングをして、コックピットを保護します。

白いプラスチックは透けるので、前もって期待内部を黒などで塗装しておくのも

テクニックの一つです。

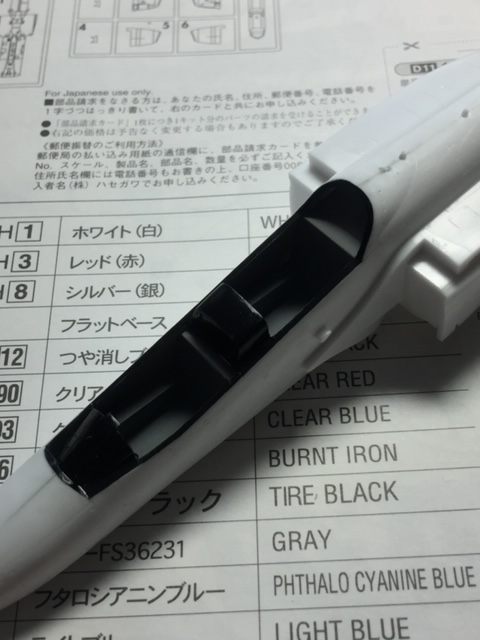

外塗装をする前に、

外塗装をする前に、モールドを掘り直しましょう。

モールドが浅いと塗装した時に、塗料で埋まってしまうことがあります。

それを防ぐためにも、浅いモールドは掘り直しましょう。

簡単にでも結構ですが、デティール・アップさせるためにも、やった方が良いと思います。

胴体の接着には、気を付けてください。

ねじれやゆがみで、すき間が開いてしまうことがあります。

接着が終わってから、合わせ目を再チェックしてパテが必要ならばパテ埋めをし、

サンディングしておきましょう。

組み上げてからでは塗装ができないジェット・インテイクの内側などは、

塗装しておいてください。

主翼周りやインテイク周りにすき間ができないように仕上げます。

すき間が出来たら、またパテ埋めです。

だいたいがその繰り返しです。

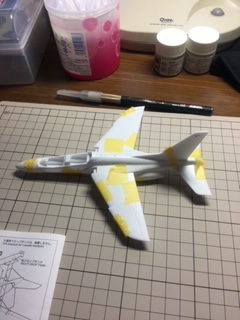

エアーブラシでの塗装

白色を3~4倍に希釈して、何回かに分けて塗装しましょう。

いっぺんに塗装をしようとすると、結構なむらが出たり、

指紋を付けてしまったりと言うトラブルが発生したりします。

塗料を薄くすることで、モールドを潰してしまったりする失敗を、

少なくすることができます。

塗装パターンに合わせたマスキングで、薄い色から塗装をしていきます。

メインの塗装が終わったら、細部塗装を行いましょう。

写真は薄いグレーで溝(スジボリ)に塗料を入れています。

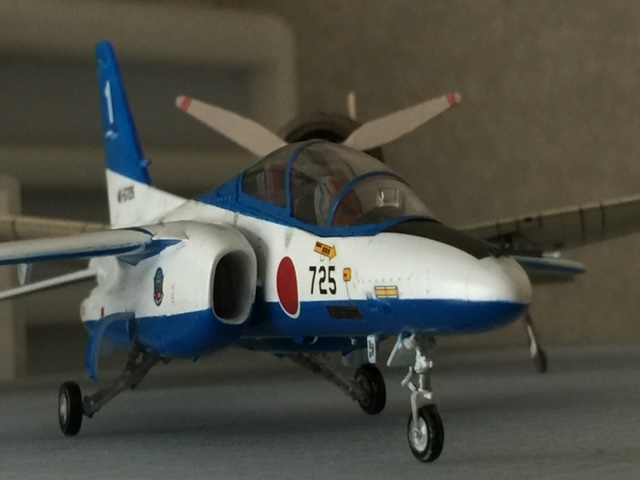

完成へ

デカールを貼り、透明クリアーを表面に吹き付けて、全体にトーンが落ち着けば、

機体の方はほぼ完成です。

キャノピー(風防ガラス)ですが、マスキングテープで透明部分をマスキングし、

最初に裏色の濃いグレーを塗って、その上に機体色の青色を塗装しました。

キャノピーを付けて全体の完成です。

今回は、1/72スケールのモデルでしたので、特に改造などは行っていません。

また、増槽タンクは、省略しました。

お疲れ様でした。